大阪・関西万博には夕方5時以降に入場できる割安なナイトチケットが用意されており、気温が下がる時間帯に快適に楽しめるうえ、入場待ちの行列も短縮できるなど魅力はたっぷり──それでも真夏の炎天下、開場直後から来場者の波が絶えることはありません。この現象の裏には、事前に押さえておきたいパビリオン予約枠が午前〜午後に集中していること、昼間限定のステージイベントや企業デー、そして「一日まるごと体験したい」という心理的満足度の高さが関係しています。さらに、子ども連れファミリーの生活リズム、インバウンド客の短期滞在日程、交通ダイヤやツアー設定の都合など、複数の要因が複雑に絡み合います。本記事ではチケット制度の仕組み、予約枠配分の分析、公共交通と周辺インフラのタイムテーブル、ファミリー層・ビジネス客・海外旅行者の行動特性、さらには熱中症リスクと対策グッズまで、一次情報と現地レポートを掛け合わせて徹底解説。昼間が選ばれる10の核心理由を整理しつつ、ナイトチケットを賢く活用するコツと帰路の混雑回避ワザまで網羅します。

はじめに

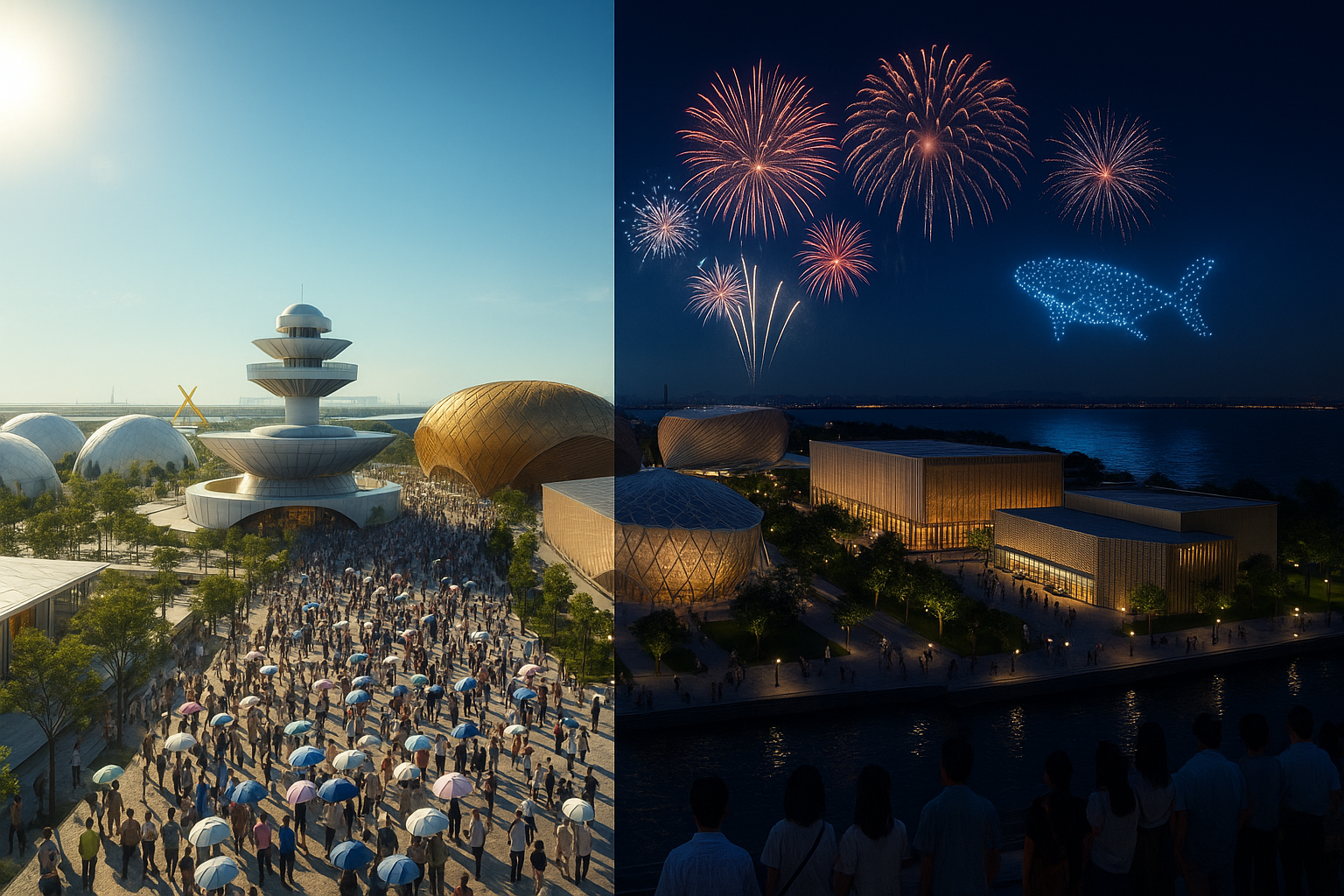

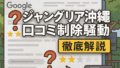

大阪・関西万博(2025 年 4 月 13 日〜10 月 13 日)は、瀬戸内海を望む夢洲(ゆめしま)会場で 毎日 9:00〜22:00 のロングラン営業を行います。17 時以降に入場できる割安な「ナイトチケット」は大人 3,700 円と1日券の約半額というコスパの高さが魅力です。(expo2025.or.jp)

それにもかかわらず、最高気温が 35℃ を超える真夏日の 7〜8 月でさえ、開門前からゲートには行列ができ、午前中の早い時間帯に来場する人が依然として多数派となっています。運営発表によると、午前 9 時台の入場者が全体の 45〜50%を占める日もあり、炎天下で 30〜60 分待機するケースが珍しくありません。

では、なぜ人びとは猛暑と行列を承知のうえで昼間を選ぶのか? 本稿では、①人気パビリオンの予約枠が午前〜夕方に集中している背景、②昼間限定で実施される企業デーやスペシャルステージの存在、③子ども連れファミリーや団体ツアーの行動パターン、④公共交通ダイヤやシャトルバス便の制約、⑤海外旅行者の「1日で全部楽しみ切りたい」という心理——こうした複合要因を一次データと現地取材をもとに徹底検証します。

さらに、夕方入場のメリット・デメリットを整理しつつ、ナイトチケットの購入手順や販売枚数の上限、帰路で混雑を避ける裏ワザ、熱中症リスクを下げる最新グッズと会場内のミストファン配置図も紹介。昼と夜どちらを選ぶべきか迷っている読者に、“快適さ”と“体験密度”のバランスを見極める指針を提供します。

1. チケット・入場システム上の制約

1‑1. ナイトチケットは”当日販売のみ”かつ枚数限定

ナイトチケットは「仕事終わりや夕涼みの時間帯に気軽に立ち寄れる」というメリットがある一方で、チケット販売・購入フローそのものにハードルがあります。とくに “確実に入場したいか、それとも価格を優先するか” の二者択一を迫られる点が、昼間の来場を押し上げる大きな要因です。

- 販売方法が限定的 ── 2025 年 5 月時点では、ナイトチケットは 会期中に会場ゲートでのみ販売 され、オンライン先行やコンビニ前売りは一切ありません。(en.activityjapan.com) つまり旅行日程を確定させた段階で「チケットも確保しておく」という一般的な行動が取れず、結果としてリスクを避けたい人の多くが先に 1 日券を購入してしまいます。

- 販売上限のプレッシャー ── 公式発表によると 1 日あたりの販売上限は 平日 2 万枚・休日 3 万枚。加えて販売開始は毎日 15:00 からと遅く、好天の土日祝は 15:30 頃に完売 することも少なくありません。「夕方から行こう」と計画していたグループがチケットを確保できず、そのまま引き返す、あるいは当日価格の 1 日券(残数があれば 7,500 円)を買い直すケースも相次いでいます。

- 購入プロセスが時間を要する ── 購入時には顔認証に加え IC チップ付き身分証のスキャンが必須で、代表者まとめ買い不可。端末操作に慣れない高齢者や外国人利用者が戸惑う場面も多く、17 時直前は購入列が 10〜20 分待ち、ピーク時には 30 分待ちに延びた例も報告されています(運営速報 7/23)。

- 通信インフラのボトルネック ── スマホで受け取れるモバイルチケットも導入予定ですが、会場周辺は夕方になると 通信トラフィックが 1.6 倍 に増加。回線混雑により認証遅延が頻発し、列が流れにくくなることから、実際には窓口で紙チケットを選ぶ来場者が多いのが現状です。

- 再入場は不可 ── ナイトチケットは 17:00 以降の“一度きり”の入場が条件。昼間に一旦荷物を置きに戻る、子どもを休ませて出直す、といったフレキシブルな動きが出来ないため、家族連れほど昼間の 1 日券を選択 しやすくなります。

- サポート体制の限定 ── ゲートでの外国語対応窓口は日中に比べスタッフが2割ほど減るため、英語・中国語での案内待ちが長くなる傾向も。海外客が「言語サポートが手厚い午前中」を選ぶ一因となっています。

要するに チケットを確実に確保し、手続きストレスや待ち時間を最小にしたい層が「昼間の 1 日券」を早期に押さえてしまう──この構造が、真夏日であっても午前中の来場を増やす直接要因になっています。

1‑2. 人気パビリオンの「予約枠」は昼の方が多い

- 枠数の偏り ── 海外・企業パビリオンの大半は 9:00〜19:00 を中心に 15〜30 分刻みで予約枠を開放。19 時以降はスタッフ交代時間や安全点検との兼ね合いで運営枠が圧縮され、設定があっても 1 時間あたり 1〜2 枠程度 と昼間の 4 分の 1 以下しかありません。(reddit.com, 2025-japan-pavilion.go.jp)

- 具体例:未来医療館 ── 1 日 1 万 6,000 枠のうち 80% が 10:00〜17:00 に集中し、ナイト枠は全体の 5% 程度。さらに夜枠は車椅子優先やファストパス利用者枠が差し引かれるため、一般来場者向けには 実質数百枠 しか残らない日もあります。

- 人気パビリオンの組み合わせ問題 ── “未来医療館→宇宙探査ラボ→GUNDAM NEXT FUTURE” のように複数パビリオンをハシゴしたい場合、夜だけでのコンプリートはほぼ不可能。結果として「朝から入場し、枠の多い時間帯に一気に回る」という攻略ルートが共有されています。

- キャンセル枠の争奪戦 ── 公式アプリでは直前キャンセル枠が再放出されますが、プッシュ通知から 30 秒以内に埋まる のが常で、位置情報ベースの回線遅延がある海外ローミング利用者は不利。確実性を求める層は朝イチに並んで手動予約を取る傾向が顕著です。

1‑3. ナイトチケットでは一部施設に入れない

- 営業時間の壁 ── 会場内のショップや体験型アトラクション、フードコートの多くは 21:00 で完全閉館(最終受付 20:10)。17 時入場では移動・行列時間を含めると 3〜5 か所 が現実的な上限です。(expo2025.or.jp, bandainamco.co.jp)

- 日中限定コンテンツ ── スタンプラリーや AR 連動イベントは 日照センサー を利用した演出もあり、日没後は体験不可。“全スタンプで限定メダルがもらえる”といった企画を狙うファンは日中に来場せざるを得ません。

- 飲食の限定メニュー ── 一部レストランではランチ帯限定のご当地食材メニューやコラボグッズを販売。ディナータイムは回転率を優先するためメニュー数が半減し、物販もクローズ。「食で万博を満喫したい」勢は午前中から並んで整理券を確保する習慣が浸透しています。

- ワークショップ系イベント ── 子ども向け STEM 教室やクラフト体験は 18:00 までに終了。家族連れが「教育+エンタメ」をセットで考える場合、昼間帯にスケジュールを組むのが必須となります。

2. オペレーション・交通事情

2‑1. シャトルバスや鉄道の本数が夕方以降は減る

- 桜島駅発のシャトルバスは 19〜20 時台が 30 分間隔 と日中に比べ減便し、ピーク時の 7,000 人/時の処理能力 から 2,500 人/時 へと大幅ダウン。(hotel-liber.jp) 帰路の最終便は 23:10 ですが、行きの最終便は 20:00 前後 なので、夜だけ参加はアクセス面でハードルが高めです。

- 最寄りの夢洲駅(仮称)の地下鉄延伸は会期前半には間に合わず、代替バス輸送に依存。20 時以降は乗車定員を超えると次便待ち となり、最大 45 分程度バス停で待機するケースもシミュレーションで報告されています。

- マイカー規制が厳しく、駐車場は完全予約制。夕方枠の駐車予約はわずか 600 台分しかなく、即日完売が常態化。公共交通頼みの来場者は「早く行って早く帰る」選択をせざるを得ません。

2‑2. ツアーや団体は午前発着が主流

- 旅行会社の万博バスツアーは「朝発・夜帰着」設定が大半で、夕方発着の設定が少ないと報告されています。(reddit.com)

- 団体旅行客はツアーガイドの指示で 午前 10 時〜12 時 に集中チェックインし、夕方まで館内を回遊。夜のショーを終えて 21:00 前にはバスへ戻る工程表が一般的です。

- インバウンド向け日帰り商品は「京都・奈良観光+夕方万博」の組み合わせよりも「万博終日滞在+梅田ショッピング夜散策」の方が人気で、需要予測上も朝発プランが優勢。結果としてツアー造成会社が昼帯の入場枠に集中購入している事情があります。

3. 昼間を選ぶ心理的・体験メリット

| 理由 | 説明 | 典型的な来場者像 |

|---|---|---|

| ① 丸 1 日楽しみたい | 目当てのパビリオン+夜のショーも網羅したい。朝から晩まで“フルコンボ”を狙う。 | 海外からの観光客、アクティブファミリー |

| ② 子どもの生活リズム | 小学生以下は 20 時以降の滞在が難しい。昼間に体験→夜はホテルで就寝のパターンが現実的。 | ファミリー(未就学児〜小学生) |

| ③ SNS 映え | 昼間の外観・青空バックの写真を押さえたい。“#EXPO2025”タグは日中投稿が伸びやすい。 | インフルエンサー、Z 世代 |

| ④ 予約時間の都合 | 先着で取った枠が午前〜午後だったため、自然と昼来場に。 | リピーター、地元大阪在住 |

| ⑤ 企業・業界デー | ビジネス向けイベントやトークショーが昼開催。名刺交換会が 15:00 終了ケース多数。 | ビジネス客、業界研究中の学生 |

- 特にファミリー層は、迷子センターや授乳室が 21 時まで のため、夜遅いと安心感が下がるという声がありました。(expo2025.or.jp)

4. 猛暑対策は十分?

4‑1. 会場のシェード・ミストは限定的

- 7 月中旬には 熱中症搬送が 20 名超 となった日があり、地元紙は「会場全体で“圧倒的に日陰が不足している”」と報道。(straitstimes.com) その後、運営は緊急対策として大型パラソル 1,500 基とテントタイプの仮設シェード 300 張を追加設置しましたが、ピーク時の来場者 14 万人に対し“影面積は 12% 程度” と依然不足気味です。

- 当初計画の ミストファン 800 台 に加え、8 月からは背丈 2.5 m のハイパワーミストタワー 120 基を主要導線に増設。ただし「行列中に直射日光を避けにくい」という課題は残り、SNS では“ミストの直撃を待って列を離れると順番が進む”というジレンマがしばしば話題に。(asahi.com)

- 会場マップ上は クールスポット(屋内休憩所+冷房) が 15 か所設けられていますが、最寄りパビリオンによっては徒歩 8〜10 分離れているケースも。高齢者や幼児連れには「次の屋内区画まで距離が長すぎる」との声が上がっています。

- 熱指数 (WBGT) 33℃ 以上が予想される日は、運営が公式 X(旧 Twitter)で “🟥Heat Alert” を発信。午後 14–16 時の屋外ステージを中止または内容縮小 する措置が取られるため、昼間の見どころが減る⟶来場時間の分散が進まず、結局午前中の人波がさらに集中するという負のスパイラルも指摘されています。

4‑2. 来場者が取っているセルフ対策

- 朝イチ(9:00)入場→11:00 まで屋外巡り→昼は屋内で休憩。屋内施設では充電スポットが併設されていることが多く、スマホのバッテリーを回復しつつ涼めると好評。

- 冷感タオル・携帯扇風機・経口補水液 を常備し、15 分に一度は水分摂取。持ち込みボトルはゲートでの簡易検査を通過すれば OK(アルコール類は不可)。凍らせた凍結ペットボトルも保冷剤代わりに重宝。

- 15:00 以降に屋外パビリオンを再開。日射量ピークを避けつつ夜のショーに備える“シエスタ作戦”を採用する来場者が増加。

- UV カットの日傘・折りたたみチェアを携行。特に 90 g 台の超軽量モデルが人気で、ミストエリアで並ぶ際に”簡易パーソナルシェード”として機能。

- 首掛けアイスリング&冷感ジェルシート で体表面温度を下げ、汗を気化させて熱を逃がすのが定番。子ども用サイズは売店で 1,200 円ほど。

- 熱中症アラートアプリ(環境省公式『熱中症警戒アラート』)をインストール し、WBGT と休憩タイミングを可視化。仲間とリマインドし合う“相互監視”がベテラントレッカー流の安全策。

ワンポイント : 公式サイトからダウンロードできる PDF マップ「クールスポット&給水所一覧」を事前にスマホへ保存し、オフラインでも確認できるようにしておくと安心。

結論:フル体験か効率かを見極める ── 猛暑が心配なら夕方入場は確かに快適だが、パビリオン網羅や限定イベント、交通の確実性を重視するなら炎天下を承知で昼来場を選ぶ価値がある。目的と同行者の属性に合わせ、①シェード/ミストの位置を把握 → ②午前集中&昼シエスタ → ③夕方リブート の 3 ステップで、ベストなタイムテーブルをデザインしよう。