2025年夏の甲子園準々決勝、横浜高校と県岐阜商業の一戦は、9回の攻防で特に注目を集めました。なかでも県岐阜商が選択した「スリーバントスクイズ」は、多くの野球ファンに驚きを与えたと同時に、その意図や背景に対して様々な議論を呼んでいます。本記事では、なぜあの場面であの作戦が選ばれたのかを、戦術面・心理面の両方からやさしく丁寧に解説します。野球初心者の方でも理解できるよう、守備シフトや投球配球、練習の裏付けなどの観点から読み解いていきましょう。

【なぜあのタイミングで「スリーバントスクイズ」だったのか?】

■ 相手守備が思い切って内野へシフト 横浜・村田監督が仕掛けた「内野5人シフト」は非常に珍しいもので、左翼手を内野に加えるという大胆な配置でした。通常、左翼手を外すことで外野に大きな穴ができるというリスクがあるのですが、それをあえて取った背景には、相手打者の打球傾向や技術的な分析がありました。

県岐阜商の打者が強く引っ張ることが難しいと分析し、仮に打球が外野に飛んでも左方向には飛ばない、あるいは長打にはならないと読んだ上でのシフトです。この配置によって、外野へのヒットをある程度捨て、その分内野でのスクイズやセーフティバントなどの小技への対応力を高めるという守備の意図がうかがえます。

このような極端なシフトは心理的なプレッシャーにもなり、攻撃側に「意図が読まれているのでは」という焦りを生むこともあります。つまり、相手に自由な選択肢を与えず、「最善に見えるが、実は仕掛けられている」状況を作り出すという高度な駆け引きでもあるのです。

■ 打者の特性と投手の球質 打者は俊敏でバントの技術に定評があり、小技でランナーを進める役割を任されることの多いタイプ。対する横浜の投手・奥村選手は150キロに迫る速球を武器とする直球勝負型。変化球に頼らず押し切るスタイルのため、バントを決めるには相手としてはやりやすい傾向がありました。

特に速球投手はコントロールが多少荒れがちになることもあり、真っすぐ勝負が続く中でボールの勢いを利用したバントが成立しやすくなります。また、相手捕手の守備範囲やチャージの癖など、細かいデータも事前に研究していた可能性があります。つまり「バント成功の条件」が複数そろっていたため、この作戦が戦略的に選ばれたというわけです。

■ 練習してきた「緊迫の場面での決行」 村田監督は試合後のインタビューで、「このスリーバントスクイズは、まさにこういう緊迫の場面で決めるために練習してきた」と語っています。高校野球におけるバントの成功率は単なる選手の技術に依存するだけではなく、実戦に近い状況での反復練習によって大きく変わります。

特にスリーバントスクイズは1球1球に重みがある作戦で、1球目や2球目で相手の反応を見ながら、決定的なタイミングで成功させる必要があります。そのため、通常のバントとは違い、「何球見せて、いつ実行するか」という読み合いが重要で、これを成功させるためには緻密なプランと精神的な強さが求められます。

結果的に今回の場面ではスクイズが読まれて阻止されましたが、それは相手守備が上回ったというだけであり、県岐阜商としては「決めるべき場面で決めようとした」勇気ある選択だったことに違いはありません。

■ スクイズの持つ“確実性”への期待 9回裏、同点または1点ビハインドの終盤、1点を取るかどうかが試合の趨勢を決める場面では、長打やヒットよりも「確実に1点を取る作戦」が選ばれる傾向にあります。スクイズは失敗すれば痛手ですが、成功すれば確実に得点できるリスクとリターンのバランスが取れた戦術でもあります。

【実際の守備によるスクイズ阻止の鮮烈さ】

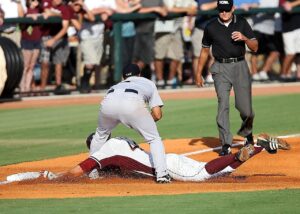

実際には、横浜の一塁手が俊敏に前進し、見事なグラブトスで本塁へ送球し、三塁走者をアウトにしました。これはまさに守備側もこの戦術を事前に想定していたことの証拠であり、「スリーバントスクイズに備える守備練習」が実を結んだ形です。この場面は、戦術と練習の重要性を象徴する高校野球の名シーンの一つと言えるでしょう。

【代替戦術はあり得た?強攻やエンドランなどの検討】

■ 強攻(フルスイング) 外野ががら空きだったとはいえ、フルスイングでの強攻策には、内野ゴロや三振といったリスクが伴います。特に速球派の奥村投手相手に確実に外野に飛ばすのは至難の業であり、得点が取れないままツーアウトになる可能性がありました。

また、この場面でのフルスイングは、精神的プレッシャーのかかる中での選択となるため、バッターが力んでしまい、ミスショットや凡打に終わる可能性がより高まります。加えて、がら空きの外野に打球を飛ばせばヒットになる可能性は確かにありましたが、それを確実に実現できるバッティング技術があるかというと難しい判断です。強打での突破はロマンがありますが、冷静に考えれば確率の低い賭けだったとも言えるでしょう。

■ エンドラン 走者を動かしてバッターが転がす戦術ですが、空振りした場合のリスクが非常に高く、また相手守備がスクイズを警戒していたため、エンドラン成功の確率も低かったと考えられます。

特にこのような接戦終盤でのエンドランは、相手守備が前進していることを前提とした上で成功させる必要があり、打者と走者のコンビネーションが非常に重要になります。打者がミートできず空振りした場合、三塁ランナーが飛び出した状態で戻れなくなり、本塁でタッチアウトという最悪の結果になりかねません。また、転がったとしても強い打球が内野正面に飛べば、ホーム封殺の可能性も高まります。

■ セーフティバント バントを転がし、走者がスタートを切っていない状態から1点を奪う戦術ですが、バントの方向やタイミング、内野の反応次第で簡単に封じられるリスクがありました。

加えて、スクイズに備えて内野が浅く守っていたこの場面では、セーフティバントの意外性が弱まり、むしろ守備側にとって読みやすいプレーとなっていたかもしれません。バントの技術だけでなく、どこに転がすか、どのタイミングでスタートを切らせるかといった判断も求められる難易度の高い作戦です。確実性の面でスクイズよりも劣る選択肢だったと言えるでしょう。

■ 代打起用 打力のある代打を送ることも可能ではありましたが、代打がスクイズのタイミングに合わせて動けるか、バントを決められるかは不確実です。やはり「練習してきたメンバー」に託すことが最も信頼できる手段だったのでしょう。

さらに言えば、代打はベンチで試合を見ているとはいえ、突然の出番で緊張感の高い場面に投入されることになります。その中で、緻密なバント戦術を遂行するには相当のメンタルコントロールと練習の裏付けが必要です。スクイズのように、走者との呼吸を合わせる必要がある作戦では、普段からその連携を取ってきたスタメン選手の方が適任とされることが多いのです。

【観戦初心者さんにも伝えたい!戦術を楽しむヒント】

■ 守備シフトが変わると戦術も変わる 野球というスポーツは、守備位置のちょっとした変化でも攻撃側の対応が大きく変わってくる非常に繊細な競技です。内野5人という極端な守備陣形は、その一例として非常に印象的です。これは、スクイズを最も警戒していた証拠であり、相手の動きを封じようとする強い意志が表れています。

通常は外野3人で守るところを1人減らしてまで内野の守備を厚くするというのは、ある意味“賭け”でもありますが、それだけ特定の戦術(この場合はスクイズ)に焦点を絞って準備していたということでもあります。このように守備シフトひとつで、相手の選択肢を限定させることができるのが、野球の戦術の奥深さと言えるでしょう。

一方で、こうした極端なシフトの“裏”をかく攻撃も可能であり、実際に「読まれていると見せかけて、別の手を打つ」という心理戦も存在します。つまり、守備と攻撃は常に読み合い、だまし合いのような要素を含んでおり、野球という競技の面白さをより引き立てているのです。

■ 「小さな戦い」の駆け引きに注目 1球ごとの配球、打者の立ち位置、構え、走者のスタートタイミング、ベンチからのサイン、相手の表情… これらすべてが複雑に絡み合い、試合の流れを形作っています。特に高校野球では、プロとは違い選手たちの未熟さや若さが逆に緊張感やドラマを生み、1球1球にかける思いが強く表れます。

だからこそ、観戦する側も「今、どんな作戦が動いているのか」「監督は何を読んでこのサインを出したのか」といった視点で試合を観ると、より一層楽しめます。たとえば同じバントでも、それが犠牲バントなのかスクイズなのか、セーフティなのかで意味がまったく変わってきます。こうした“見えない会話”を感じ取れるようになると、野球観戦は一段と奥深いものになるでしょう。

■ “1点の価値”が大きい終盤は、リスク回避志向が強まる 9回や延長戦などの終盤になると、得点の価値が一気に跳ね上がります。「この1点が決まるかどうかで、勝敗が決まる」──そんな状況では、より確実性のある戦術が好まれます。ヒットやホームランを狙うよりも、手堅く1点を取ることに焦点を当てた作戦、つまりスクイズやバントといった小技が多く採用されるのはそのためです。

プロ野球でさえも、延長戦や僅差の試合では送りバントや犠牲フライなどを選択する場面が多く見られますが、高校野球では特にこの傾向が顕著です。選手たちが持つ技術や経験、そして「絶対に勝ちたい」という強い想いが、あえて派手なプレーを選ばず、地味だけれど確実性のある選択肢を選ばせるのです。

【さいごに】

あの場面でのスリーバントスクイズは、監督の読みと選手たちの練習、そして相手チームの対策までがぶつかり合った、まさに高校野球の醍醐味が詰まった瞬間でした。戦術は時に批判を受けることもありますが、それ以上に「チームとして何を信じてきたか」が見えるからこそ、観る側にも深い感動を与えるのです。

どちらが正解だったのか──その答えは簡単には出ませんが、だからこそ野球は面白く、そして熱いのです。初心者の方も、こうした駆け引きの背景に目を向けることで、もっともっと野球が楽しくなるはずですよ!